阪神線は、大阪梅田から伸びる阪神本線と、大阪難波(近鉄)から伸びる阪神なんば線、武庫川駅から伸びる武庫川線の3線である。大阪と神戸の間は、阪急、JR、阪神の3路線が並行して走っているが、阪神電車は、駅間の距離が短く駅の数が、JR、阪急と比べてダントツに多い。まずは写真をUP。それから、少しずつ情報を追記していきます。

HS 01 梅田

HS 02 福島

HS 03 野田

HS 04 淀川

HS 05 姫島

HS 06 千船

HS 07 杭瀬

HS 08 大物(だいもつ)

HS 09 尼崎

HS 10 出屋敷

HS 11 尼崎センタープール前

HS 12 武庫川

HS 13 鳴尾・武庫川女子大前

HS 14 甲子園

HS 15 久寿川

HS 16 今津

HS 17 西宮

HS 18 香櫨園(こうろえん)

HS 19 打出

HS 20 芦屋

HS 21 深江

HS 22 青木

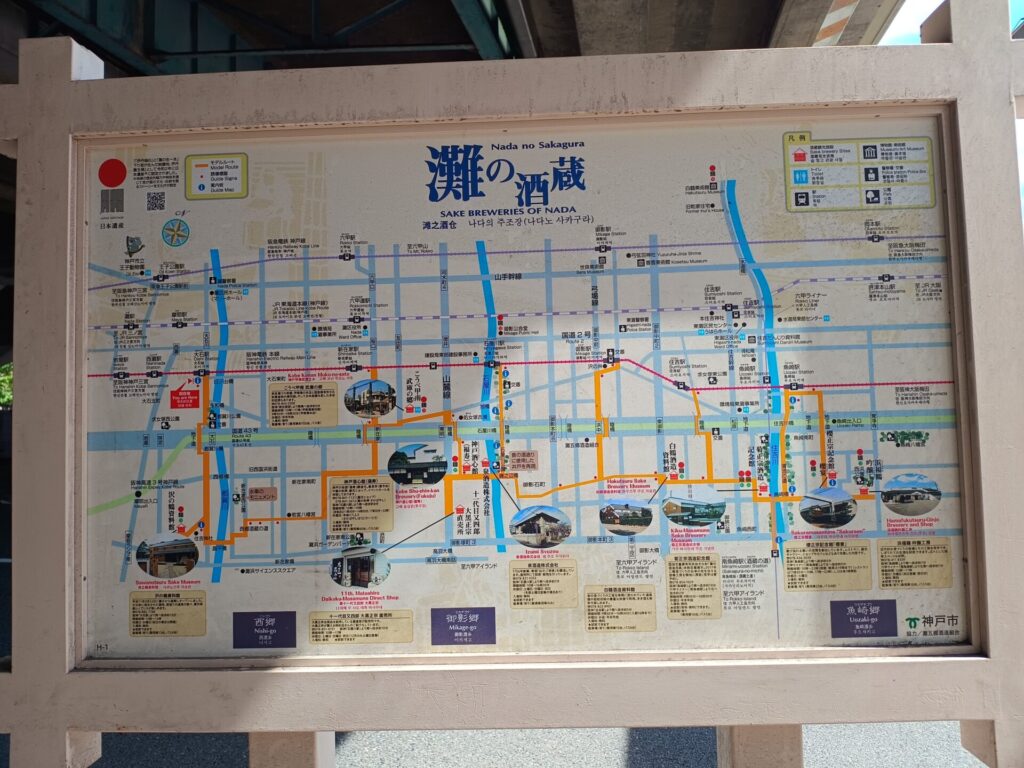

HS 23 魚崎

HS 24 住吉

HS 25 御影

HS 26 石屋川

HS 27 新在家

HS 28 大石

HS 29 西灘

HS 30 岩屋

HS 31 春日野道

HS 32 神戸三宮

HS 33 元町

HS01 大阪梅田

HS02 福島

HS03 野田

HS04 淀川

HS05 姫島

HS06 千船

HS07 杭瀬

HS08 大物(だいもつ)

HS09 尼崎

HS10 出屋敷

HS11 尼崎センタープール前

HS12 武庫川

HS13 鳴尾・武庫川女子大前

阪神電鉄 鳴尾・武庫川女子大前駅の沿革は以下の通りです。

開業から駅名改称まで

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に、「鳴尾駅」として開業しました。

- 2019年(令和元年)10月1日: 阪神電鉄が武庫川女子大学と包括連携協定を締結したことを機に、駅名を「鳴尾・武庫川女子大前駅」に改称しました。これは、地域との連携強化と沿線活性化を図る目的で行われました。

駅構造と高架化

- 開業当初は列車交換が可能な駅でしたが、その後、1面1線の簡素な地上駅となりました。

- 2010年代に阪神本線の連続立体交差事業の一環として、駅の高架化工事が進められました。

- 2015年(平成27年)3月14日: 下り線ホームが高架化されました。

- 2017年(平成29年)3月18日: 上り線ホームが高架化され、駅全体が高架駅となりました。この高架化により、駅周辺の踏切が解消され、交通渋滞の緩和や地域分断の解消に貢献しました。

高架下施設の整備

- 高架化に伴い、駅の高架下スペースが活用され、武庫川女子大学の施設「武庫女ステーションキャンパス」がオープンしました。

- 改札前にはカフェや金融機関などが設けられ、地域の拠点としての機能が強化されました。

- 駅舎のデザインは、かつての鳴尾沖に浮かぶ帆掛け船をイメージして、武庫川女子大学建築学科と協働で作成されました。

鳴尾・武庫川女子大前駅は、兵庫県西宮市にある阪神電鉄本線の高架駅です。駅名にもあるように、武庫川女子大学の最寄り駅で、学生たちの利用が多いのが特徴です。

2017年の高架化事業で新しく生まれ変わった駅舎は、武庫川女子大学の学生たちがデザインに参加しており、モダンで洗練されたデザインが魅力です。駅周辺には大型商業施設の「ららぽーと甲子園」や「イトーヨーカドー甲子園店」があり、買い物にも便利です。また、大阪と神戸のほぼ中間に位置しており、どちらの都市へもアクセスしやすい交通の便の良さも兼ね備えています。

HS 14 甲子園

阪神電鉄 甲子園駅の沿革は以下の通りです。

開業と黎明期

- 1924年(大正13年)8月1日: 阪神甲子園球場の開場に合わせて、臨時駅として開業しました。この年は「甲子(きのえね)」にあたることから、球場が「甲子園」と名付けられ、駅名もこれに由来します。

- 1926年(大正15年)7月16日: 臨時駅から通年営業の常設駅となりました。

- 当初、駅の場所は武庫川の支流である枝川の上に架けられた高架駅でした。現在も駅の橋脚には「枝川橋梁」の表記が残っている箇所があります。

駅の発展と関連路線の変遷

- 甲子園線: 駅開業後、甲子園地区のリゾート開発の一環として、路面電車である「甲子園線」が、甲子園駅から浜甲子園、上甲子園方面を結んでいました。しかし、モータリゼーションの進展に伴い、1975年(昭和50年)に廃止されました。

- 駅構造: 当初から列車待避線を備えた4面4線のホームを持ち、多くの乗客に対応できる構造でした。

大規模改修工事

- 阪神甲子園球場での高校野球やプロ野球の開催時には、多くの乗客が集中するため、駅構内の混雑が課題でした。

- 2011年(平成23年): 混雑緩和を目的とした大規模な改修工事が着工しました。

- 2017年(平成29年): 改修工事が完了し、ホームの拡幅やエレベーター・エスカレーターの整備、駅施設の美装化などが実施され、利便性が大幅に向上しました。白球と球児のユニホームをイメージした白い大屋根が特徴的な駅舎に生まれ変わりました。

特徴

- 駅は阪神甲子園球場の目の前に位置しており、駅のホームやコンコースからは球場が見えます。

- 高校野球や阪神タイガースの試合日には、多くの臨時列車が運行され、全国有数の乗降客数を記録します。

- 2009年の阪神なんば線開業後も、阪神タイガースの試合日には、特急や直通特急が全列車停車するなど、阪神電鉄の主要駅として重要な役割を担っています。

駅周辺には、大型商業施設の「ららぽーと甲子園」や「キッザニア甲子園」、野球の歴史を学べる「甲子園歴史館」などがあり、野球観戦以外でも楽しめるスポットが充実しています。特急列車が停車するため、大阪梅田駅まで約13分、三宮駅まで約18分と、主要都市へのアクセスも非常に便利です。

HS15 久寿川(くすがわ)

久寿川駅は、兵庫県西宮市にある阪神電鉄本線の駅です。

普通列車のみが停車する駅ですが、プロ野球や高校野球の開催時には、甲子園駅の混雑を避けるために久寿川駅で下車して歩く利用者もいるようです。

駅は名神高速道路の高架下に位置しており、地上にホーム、地下に改札口があるユニークな構造です。周辺は主に住宅街ですが、地下道で駅の南北を行き来することができ、北側にはスーパーマーケットがあるなど、生活に便利な施設も点在しています。

HS16 今津

HS17 西宮

阪神電鉄 西宮駅の沿革は、阪神本線の開業以来、西宮の中心駅として発展してきた歴史と、大規模な高架化工事による変貌をたどります。

開業と地上駅時代

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に、「西宮駅」として開業しました。

- 開業当初は地上駅であり、駅の北側には路面電車である阪神国道線が走っていました。阪神国道線の駅は「西宮戎駅」と称し、阪神本線の西宮駅の最寄り駅となっていました。

- 駅は待避設備を持つ島式ホーム2面4線の構造で、多くの列車が停車・待避する主要駅でした。

阪神・淡路大震災と高架化

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により駅が大きな被害を受け、阪神本線は運休となりました。その後、同年6月には全線が復旧しました。

- 1998年(平成10年)5月30日: 震災からの復旧も兼ねて進められていた連続立体交差事業により、下り線(神戸方面)が高架化されました。

- 2001年(平成13年)3月3日: 上り線(大阪方面)も高架化され、駅全体が高架駅となりました。これにより、駅周辺の踏切が解消され、交通渋滞の緩和に大きく貢献しました。

駅の統合と再編

- 高架化工事と同時に、今津駅との間にあった「西宮東口駅」が西宮駅に統合されました。

- 従来の改札口は「えびす口」と称されるようになり、新たに「市役所口」が新設されました。これにより、西宮市役所方面へのアクセスが向上しました。

現在の駅の姿

- 現在の駅は、島式ホーム2面4線の高架駅です。

- ホームには待合室が設置され、駅構内もリニューアルされています。

- 駅番号は「HS 17」です。

阪神西宮駅は、西宮神社(えびす神社)の最寄り駅であり、毎年1月の「十日えびす」の際には多くの参拝客で賑わいます。また、西宮市役所や西宮市立中央図書館などへのアクセスも便利な、西宮市の中心的な駅として機能しています。

駅周辺は、西宮市役所や西宮神社の最寄り駅として、古くからの中心市街地となっています。駅直結の商業施設「エビスタ西宮」や「阪神百貨店」があり、買い物にも非常に便利です。また、大阪梅田駅まで約15分、神戸三宮駅まで約20分と、通勤やレジャーにも最適な立地です。

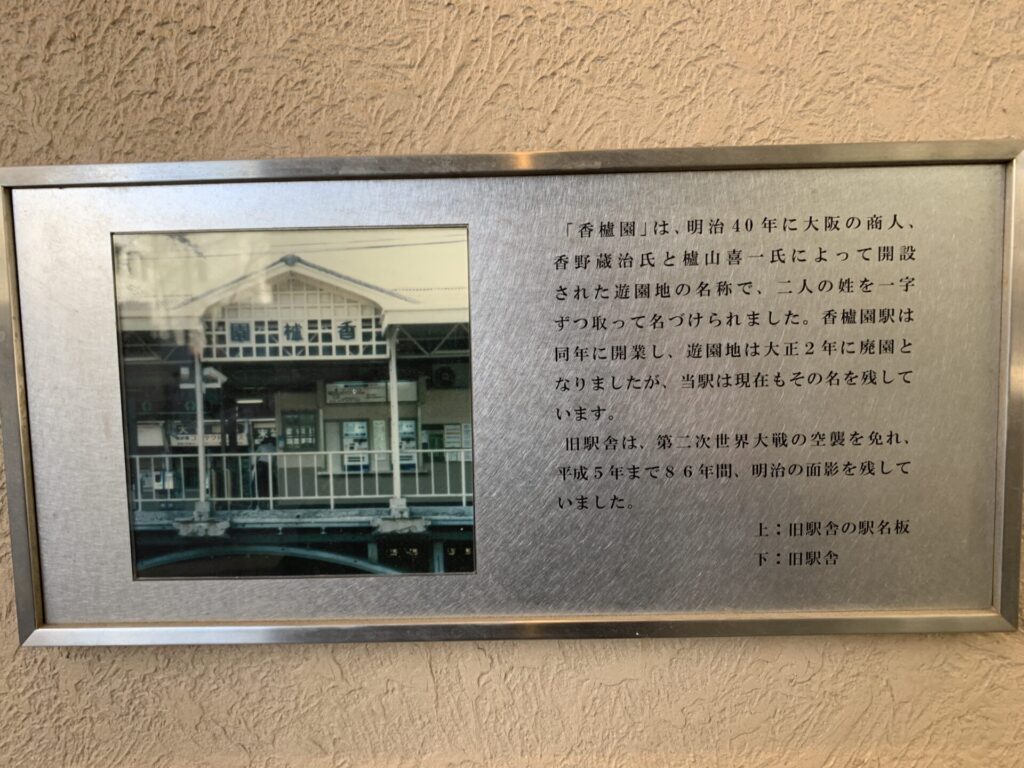

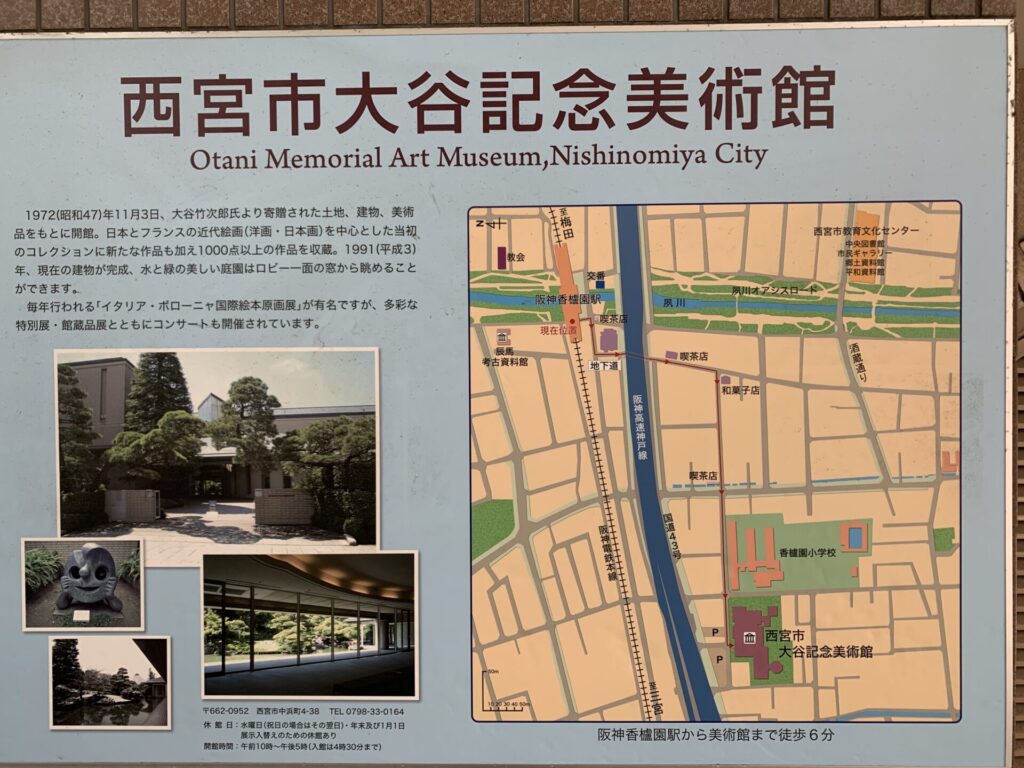

HS18 香櫨園

阪神電鉄 香櫨園駅の沿革は、阪神間の高級住宅地「香櫨園」の発展と深く関わっています。

開業と駅名由来

- 1907年(明治40年)4月1日: 阪神電鉄本線の駅として「香枦園駅」の表記で開業しました。

- 駅名は、当時この地に開設された一大遊園地「香櫨園」に由来します。これは、大阪の商人であった香野蔵治と櫨山喜一の二人の姓から一文字ずつ取って名付けられました。

- 駅は夙川をまたぐ形で建設され、地上駅時代からその景観は特徴的でした。

高架化と駅名の変更

- 長らく地上駅でしたが、西宮市内の連続立体交差事業の一環として高架化工事が計画されました。

- 1998年(平成10年)5月30日: 下り線(神戸方面)が高架化されました。

- 2001年(平成13年)3月3日: 上り線(大阪方面)も高架化され、駅全体が高架駅となりました。

- 高架化と同時に、駅名表記が「香枦園」から、元の遊園地名である「香櫨園」に改められました。

特徴と現在の姿

- 高架化された現在の駅舎は、開業当時の明治時代を思わせるレトロなデザインが特徴で、第4回「近畿の駅百選」にも選定されています。

- ホームには夙川を眺めることができる展望デッキ「お立ち台」が設けられており、春には桜並木を一望できる景勝地として知られています。

- 阪神本線における普通列車と区間特急の停車駅であり、駅番号は「HS 18」です。

香櫨園駅は、遊園地の賑わいはなくなったものの、駅名がその歴史を今に伝え、駅周辺の閑静な住宅地の中心として、地域住民に親しまれています。

駅名にある「香櫨園」は、かつてこの地にあった遊園地「香櫨園遊園地」が由来です。現在も、西宮七園と呼ばれる高級住宅街の一つで、閑静な住宅街が広がっています。

駅のすぐ下には桜の名所として知られる夙川が流れ、春にはホームから美しい桜並木を眺めることができます。

HS19 打出

阪神電鉄 打出駅の沿革は、阪神本線の開業以来、芦屋市東部の中心的な駅として発展してきた歴史をたどります。

開業と地上駅時代

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に、「打出駅」として開業しました。

- 駅名は、駅が位置する芦屋市打出小槌町の地名に由来します。この地名は、日本のおとぎ話『うちでのこづち(打出の小槌)』にゆかりがあると言われています。

- 開業当初から、各駅停車が停車する駅として、地域住民の重要な足となってきました。

バリアフリー化と準急・区間特急の停車

- 長らく地上駅で、改札口は地下にありました。

- 2006年(平成18年): 駅のバリアフリー化工事が始まりました。改札口の地上化、エレベーターの新設、ホームの延伸などが実施されました。

- 2007年(平成19年)4月1日: バリアフリー化工事が完了しました。

- 2006年(平成18年)10月28日: ダイヤ改正により、梅田(現:大阪梅田)行きの準急が停車するようになりました。

- 2009年(平成21年)3月23日: ダイヤ改正により、準急の運行が終了し、代わりに区間特急が停車するようになりました。これは、平日朝の通勤時間帯に限って大阪梅田方面へ向かう列車が停車するものです。

現在の駅の姿

- 現在も地上駅で、相対式ホーム2面2線の構造です。

- 改札口は地上にあり、バリアフリー化が進んでいます。

- 駅の南側には、昔ながらの打出商店街が広がっています。

- 駅番号は「HS 19」です。

打出駅は、阪神・淡路大震災の被害も受けましたが、その後復旧し、現在も芦屋市内の閑静な住宅地の中心駅として、重要な役割を担っています。

HS20 芦屋

HS21 深江

HS22 青木(おうぎ)

HS23 魚崎

HS24 住吉

HS25 御影

阪神電鉄 御影駅の沿革は、阪神間の高級住宅街である御影地区の発展を象徴する歴史をたどります。

開業と高架化

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に開業しました。

- 1929年(昭和4年)7月27日: 当時珍しかった高架駅として、駅が高架化されました。これは、阪神電鉄が御影を主要駅と位置づけ、踏切による交通渋滞を解消する目的で早期に着手したものです。

- 高架化により、駅は上下線それぞれにホームを持つ現在の構造の原型が作られました。

阪神・淡路大震災と復興

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により駅が高架橋ごと崩壊する甚大な被害を受けました。

- 地震後、阪神電鉄は懸命な復旧作業を行い、同年2月には青木駅 – 御影駅間が復旧。同年6月には全線が開通し、御影駅も営業を再開しました。

駅前再開発

- 震災後、駅北側の神戸市立御影工業高等学校跡地を含む大規模な再開発事業が進行しました。

- 2008年(平成20年)3月20日: 駅に直結する大型商業施設「御影クラッセ」が開業しました。

- 2010年(平成22年)3月: 再開発事業の一環として、47階建ての超高層マンション「御影タワーレジデンス」が竣工し、駅周辺の景観は大きく変貌しました。

現在の駅の姿

- 現在の駅は、島式ホーム2面4線構造の高架駅です。

- 駅南側には昔ながらの商店街が広がる一方、駅北側は「御影クラッセ」をはじめとする近代的で洗練された街並みが形成されています。

- 駅番号は「HS 25」です。

御影駅は、阪急神戸線の御影駅やJR住吉駅とも比較的近く、それぞれの駅周辺に異なる街並みが広がっています。阪神御影駅は、阪神間の高級住宅街として知られる御影地区の中心的な駅として、重要な役割を担っています。

HS26 石屋川

阪神電鉄 石屋川駅の沿革は、阪神・淡路大震災による大きな変貌が特徴的です。

開業と地上駅時代

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に、「石屋川駅」として開業しました。

- 開業当初は地上駅で、相対式ホーム2面2線の構造でした。

- 1929年(昭和4年): 駅の神戸寄りにある御影駅が高架化された際、石屋川駅付近の線路も一部高架化されました。

阪神・淡路大震災と駅の崩壊

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により、駅のホームや駅舎、そして隣接する石屋川車庫が甚大な被害を受けました。

- 特に石屋川車庫は、日本初の高架式鉄筋コンクリート製車庫として知られていましたが、高架橋の柱が折れて線路が落下し、多くの車両が被災しました。

- この震災による被害が、後の駅構造の大きな変更に繋がります。

震災からの復旧と駅構造の変更

- 震災後、阪神電鉄は復旧作業に全力を注ぎ、同年6月には全線が運転を再開しました。

- 石屋川駅も再建されましたが、従来の相対式ホームから島式ホーム1面2線の構造に変更されました。これは、被災した石屋川車庫の留置線跡地を利用してホームを拡張したためで、駅構内が以前よりも広くなりました。

- 駅舎も高架下に再建され、現在の姿となりました。

石屋川車庫の再建

- 震災で崩壊した石屋川車庫は、翌年の1996年(平成8年)3月に再建されました。

- 車庫は最新の技術で再建され、収容能力も拡大されました。

- 車庫の高架下スペースは、その後商業施設として利用され、地域住民の利便性向上に貢献しています。

現在の駅の姿

- 現在の駅は、高架構造の島式ホーム1面2線の駅です。

- 駅の東側には広大な石屋川車庫が隣接しており、阪神電車の車両基地として重要な役割を担っています。

- 駅番号は「HS 26」です。

石屋川駅は、阪神・淡路大震災からの復興を象徴する駅の一つであり、その歴史は被災と再生の物語を今に伝えています。

HS27 新在家

阪神電鉄 新在家駅の沿革は、駅名の変遷や大規模な高架化、そして阪神・淡路大震災からの復興という、いくつかの大きな転換点を迎えてきました。

開業と駅名の変遷

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に、「東明駅(とうみょうえき)」として開業しました。

- 当時、この東明駅と大石駅の間には、別に「新在家駅」(初代)が存在していました。

- 1929年(昭和4年): 初代新在家駅が廃止されました。

- 1930年(昭和5年)2月11日: 東明駅が「新在家駅」(2代目、現在の駅)に改称されました。

高架化と駅の移転

- 開業当初は地上駅でした。

- 1967年(昭和42年)7月2日: 石屋川駅〜西灘駅間の線路の直線化と高架化に伴い、駅が現在の場所に移転しました。

- この移転により、駅の東側にあった新在家車庫が廃止され、車庫所在駅ではなくなりました。

阪神・淡路大震災と復旧

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により、高架橋が崩壊する甚大な被害を受け、駅は一時営業を中止しました。

- 阪神電鉄の懸命な復旧作業により、同年6月26日には御影駅〜西灘駅間の運転が再開され、新在家駅も営業を再開しました。

現在の駅の姿

- 現在の駅は、島式ホーム2面2線の高架駅です。

- 全優等列車(特急、直通特急、快速急行など)は通過し、普通列車のみが停車する駅です。

- 駅番号は「HS 27」です。

新在家駅は、駅名が複数回変更された歴史を持ち、特に阪神・淡路大震災で大きな被害を受けながらも復旧を果たした、沿線の重要な駅の一つです。

HS28 大石

阪神電鉄 大石駅の沿革は、高架化による大きな変貌と、阪神・淡路大震災からの復旧の歴史をたどります。

開業と地上駅時代

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に開業しました。

- 開業当初は地上駅でした。

高架化と駅の移転

- 1967年(昭和42年)7月2日: 阪神本線の石屋川駅〜西灘駅間の直線化・高架化に伴い、現在の位置に駅が移転し、高架駅となりました。

- 移転前は、現在の位置より100mほど南、都賀川の西側に駅がありました。移転後の駅は、都賀川をまたぐ形で建設され、武庫川駅や香櫨園駅と同様に「川の上にある駅」の一つとなりました。

- この高架化によって、駅周辺の踏切が解消され、交通の円滑化に貢献しました。

阪神・淡路大震災と復旧

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により、駅や高架橋が大きな被害を受け、阪神本線は運休となりました。

- 懸命な復旧作業により、同年6月には全線が運転を再開し、大石駅も営業を再開しました。

現在の駅の姿

- 現在の駅は、島式ホーム2面4線の高架駅です。

- 駅のすぐ東側を都賀川が流れており、ホームから川を眺めることができます。

- 2014年(平成26年)には、阪神電鉄の駅として初めてホーム屋根に太陽光パネルが設置され、駅で消費する電力の一部をまかなっています。

- 駅番号は「HS 28」です。

大石駅は、かつては駅の南側に「大石市場」と呼ばれる商店街がありましたが、阪神・淡路大震災でほぼ全ての店舗が失われ、その姿を変えました。しかし、現在は高架駅として、地域住民の重要な交通拠点となっています。

HS29 西灘

阪神電鉄 西灘駅の沿革は、阪神本線と路面電車の乗り換え駅として誕生し、高架化や阪神・淡路大震災を経て現在の姿に至る、複雑な歴史をたどります。

開業と乗り換え駅として

- 1927年(昭和2年)7月1日: 阪神国道電軌(後の阪神国道線)の開業と同時に、阪神本線の大石駅と岩屋駅の間に駅として開設されました。

- 当時の西灘駅は、阪神本線と、駅のガード下を通る国道2号線上の路面電車である阪神国道線との乗り換え駅として機能していました。

高架化と路面電車の廃止

- 開業から約40年後の1967年(昭和42年)7月2日、阪神本線の石屋川駅〜西灘駅間の直線化・高架化に伴い、駅が高架駅となりました。

- その後、モータリゼーションの進展により、阪神国道線は1974年(昭和49年)3月17日に廃止され、西灘駅は阪神本線単独の駅となりました。

阪神・淡路大震災と復旧

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により、駅や高架橋が大きな被害を受け、阪神本線は運休となりました。

- 懸命な復旧作業の結果、同年3月1日には岩屋駅との間で運転が再開され、仮ホームでの営業を再開しました。

- 同年6月26日には御影駅〜西灘駅間の運転も再開し、これにより阪神本線は全線で運転を再開しました。現在の駅舎もこの時に全面復旧されました。

特徴と現在の姿

- 現在の駅は、相対式ホーム2面2線を有する高架駅です。

- 駅の東側は高架、西側は地上に降りる形になっており、構造に特徴があります。

- 2006年(平成18年)10月28日のダイヤ改正以降は、すべての優等列車が通過するようになり、普通列車のみが停車する駅となっています。

- 駅番号は「HS 29」です。

HS30 岩屋

阪神電鉄 岩屋駅の沿革は、神戸市内における阪神本線の地下化と、阪神・淡路大震災からの復旧の歴史をたどります。

開業と神戸市内の地下化

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開業と同時に開業しました。

- 開業当初は地上駅でした。

- 1933年(昭和8年)6月17日: 神戸市内の三宮駅(現在の神戸三宮駅)から当駅までの区間が地下線に切り替えられ、岩屋駅も地下駅となりました。この地下化は、神戸市内の都市計画事業の一環として行われたものです。

阪神・淡路大震災と復旧

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により、駅や地下線が大きな被害を受け、阪神本線は運休となりました。

- 地震後、阪神電鉄は懸命な復旧作業を行い、同年2月20日には三宮駅〜岩屋駅間の運転が再開され、岩屋駅も営業を再開しました。

- 同年3月1日には西灘駅〜岩屋駅間も運転を再開し、同年6月26日には全線が復旧しました。

駅の改良と現在の姿

- 1999年(平成11年)8月27日: 駅施設の改良工事が開始されました。

- 2001年(平成13年)6月22日: 上りホーム(梅田方面)が新設され、それまでの1面2線の構造から2面2線の構造に改装されました。

- 2001年(平成13年)8月31日: 駅舎の改築・移転工事が完了し、現在の駅舎となりました。

- 現在は相対式ホーム2面2線の構造で、地上部に改札口、地下にホームがあります。

- 阪神本線の優等列車はすべて停車するようになりました。

- 駅の東側には、地上駅時代に使われていた階段が一部残されており、当時の面影をわずかに感じることができます。

- 駅番号は「HS 30」です。

岩屋駅は、兵庫県立美術館や兵庫県立兵庫津ミュージアムなどの文化施設への最寄り駅であり、文化・観光の拠点としても重要な役割を担っています。

HS31 春日野道

阪神電鉄 春日野道駅の沿革は、阪神本線の地下化と、阪神・淡路大震災による大きな被害からの復旧の歴史をたどります。

開業と駅の地下化

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に、「春日野道駅」として開業しました。開業当初は地上駅でした。

- 1933年(昭和8年)6月17日: 神戸市内の阪神本線地下化事業に伴い、三宮駅(現在の神戸三宮駅)から岩屋駅までの区間が地下線に切り替えられました。これにより、春日野道駅も地下駅となりました。

- この地下化により、駅周辺の交通渋滞が緩和され、都市の発展に貢献しました。

阪神・淡路大震災と復旧

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により、地下の駅舎やトンネルが大きな被害を受け、阪神本線は運休となりました。

- 阪神電鉄は懸命な復旧作業を行い、同年2月20日には三宮駅 – 岩屋駅間の運転が再開され、春日野道駅も営業を再開しました。

現在の駅の姿

- 現在の駅は、相対式ホーム2面2線の地下駅です。

- 駅のホームは、急カーブ上にあり、ホームと車両の間に大きな隙間ができます。このため、電車が停車する際には「足元にご注意ください」というアナウンスが流れます。

- 駅の地上部は、阪神・淡路大震災からの復興の一環として、駅前広場が整備されました。

- 全ての優等列車(特急、直通特急、快速急行など)は通過し、普通列車のみが停車します。

- 駅番号は「HS 31」です。

春日野道駅は、周囲に住宅地や商店街が広がる、生活に密着した駅です。その歴史は、神戸の街の変遷と深く結びついています。

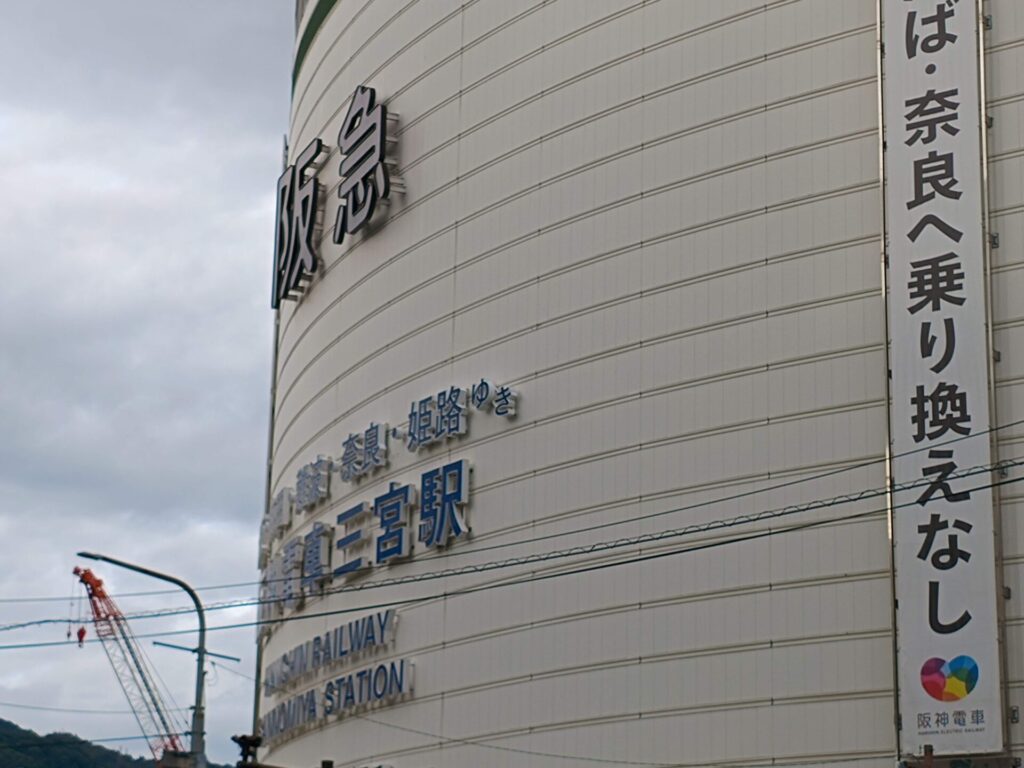

HS32 神戸三宮

阪神電鉄 神戸三宮駅の沿革は、神戸の中心地として発展してきた歴史と、駅名の改称や地下化、そして阪神・淡路大震災からの復旧など、数多くの変遷をたどります。

開業と駅名の変遷

- 1905年(明治38年)4月12日: 阪神本線の開通と同時に、「神戸駅」として開業しました。これは現在のJR三ノ宮駅付近に位置する地上駅でした。

- 1912年(大正元年)11月1日: 神戸市内の路面電車と接続するため、路線が滝道まで延伸されました。これにより、従来の「神戸駅」が「三宮駅」に改称されました。

- 1933年(昭和8年)6月17日: 神戸市内の阪神本線地下化事業が完成し、三宮駅も地下駅となりました。この際、駅名が再び「神戸駅」に改称されました。また、終点だった滝道駅は廃止されました。

- 1936年(昭和11年)3月18日: 阪神本線が元町駅まで延伸されたことにより、再び「三宮駅」に改称されました。

- 2014年(平成26年)4月1日: 阪急電鉄の駅名と合わせて、駅名が「神戸三宮駅」に改称されました。これにより、阪神電鉄における神戸側のターミナル駅であることが明確になりました。

地下化と駅構造の変遷

- 開業当初は地上駅でしたが、1933年(昭和8年)の地下化により、現在の地下駅の原型が作られました。

- 阪急電鉄との乗り入れや神戸高速鉄道の開業など、時代とともにホームや線路の配置は変化しました。

- 現在の駅は、島式ホーム2面3線を有する地下駅です。

阪神・淡路大震災と復旧

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により、駅や地下線が大きな被害を受けました。

- 懸命な復旧作業により、同年2月20日には岩屋駅との間で営業を再開し、同年6月26日には全線が復旧しました。

現在の駅の姿

- 現在の駅は、神戸の主要なターミナル駅であり、阪神本線、神戸高速線、近鉄奈良線、山陽電鉄本線との相互直通運転が行われています。

- 駅に直結する大型商業施設「神戸阪急(旧そごう神戸店)」があり、神戸の中心的な商業・交通拠点として機能しています。

- 駅番号は「HS 32」です。

HS33 元町

阪神電鉄 元町駅の沿革は、阪神本線の延伸によって開業し、神戸の中心駅としての役割を担い、阪神・淡路大震災からの復旧を経て、現在の姿に至る歴史をたどります。

開業と阪神本線の延伸

- 1936年(昭和11年)3月18日: 阪神本線が三宮駅から延伸し、「元町駅」として開業しました。

- この延伸により、阪神電鉄は神戸の中心部である元町まで乗り入れることが可能になり、利便性が大幅に向上しました。

- 開業当初から地下駅で、神戸の地下街「元町地下街(現在の元町プラザ)」と一体的に整備されました。

神戸高速鉄道の開通と相互乗り入れ

- 1968年(昭和43年)4月7日: 神戸高速鉄道東西線が開通し、元町駅は阪神本線と神戸高速鉄道の接続駅となりました。

- これにより、阪神電鉄の電車は元町駅から神戸高速鉄道を介して、山陽電鉄本線との相互直通運転を開始しました。

阪神・淡路大震災と復旧

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により、駅や地下線が大きな被害を受けました。

- 懸命な復旧作業により、同年2月20日には三宮駅〜元町駅間の運転が再開され、同年6月26日には全線が復旧しました。

現在の駅の姿

- 現在の駅は、島式ホーム1面2線を有する地下駅です。

- 神戸高速鉄道への乗り入れ駅であり、阪神・山陽・近鉄の各社の車両が行き交う、阪神電鉄における重要なターミナル駅となっています。

- 駅の地上部は、南京町や旧居留地、元町商店街など、神戸の観光地への玄関口となっており、多くの人々に利用されています。

- 駅番号は「HS 33」です。

元町駅は、神戸の主要なターミナル駅である神戸三宮駅の隣に位置し、観光やビジネスなど様々な目的で利用される、阪神電鉄の西の終着駅の一つです。

コメント