山陽電気鉄道(山陽電鉄)は、兵庫県南部の沿岸部を走る鉄道会社です。その歴史は、複数の鉄道会社が合併・統合を繰り返して現在の姿になりました。

創業から山陽電鉄の設立まで

- 前身企業の設立と開業

- 1907年(明治40年):兵庫から明石への路線を計画する「兵庫電気軌道」が設立されました。

- 1910年(明治43年):兵庫~須磨間が開業。その後、路線を延長し、1917年(大正6年)には兵庫~明石間が全線開通しました。

- 1919年(大正8年):「明姫電気鉄道」(後に「神戸姫路電気鉄道」に改称)が設立され、明石~姫路間の路線建設に着手しました。1923年(大正12年)に明石~姫路間が開業しました。

- 宇治川電気による合併

- 1927年(昭和2年):電力会社である「宇治川電気」(現在の関西電力の前身の一つ)が、兵庫電気軌道と神戸姫路電気鉄道を相次いで合併し、鉄道事業を一体化させました。

- 1928年(昭和3年):この合併により、神戸から姫路まで電車1本で直通運転が可能になりました。

- 山陽電気鉄道の設立

- 1933年(昭和8年):宇治川電気の電鉄部が分離独立し、「山陽電気鉄道株式会社」が設立されました。これが現在の山陽電鉄の始まりです。

戦後の発展と神戸高速鉄道への乗り入れ

- 戦後の近代化

- 戦後、山陽電鉄は車両の近代化を積極的に進めました。1960年にはステンレス車、1962年には日本初のアルミ合金製車両を導入するなど、先進的な取り組みを行いました。

- 神戸高速鉄道開業と直通運転

- 1968年(昭和43年):神戸市内の鉄道を地下で結ぶ「神戸高速鉄道」が開業しました。これに伴い、山陽電鉄の電車は神戸高速鉄道を経由して、阪神電鉄や阪急電鉄との相互乗り入れを開始しました。これにより、山陽電鉄の電車が大阪方面へ直接乗り入れるようになり、利便性が飛躍的に向上しました。

- また、この相互乗り入れ開始と同時に、以前は併用軌道(道路の上を走る区間)だった兵庫~西代間は廃止されました。

現代の山陽電鉄

- 直通特急の運行開始

- 1998年(平成10年):阪神梅田~山陽姫路間を結ぶ「直通特急」の運行が開始されました。これにより、大阪中心部へのアクセスがさらに強化されました。

- 阪神・淡路大震災と復旧

- 1995年(平成7年)に発生した阪神・淡路大震災では、沿線にも大きな被害を受けましたが、迅速な復旧作業により運行を再開しました。

山陽電鉄は、創立から100年以上の歴史の中で、幾多の変遷を経て、地域住民の重要な交通インフラとして発展し続けています。そんな歴史ある沿線をロードバイクで旅しましょう。

SY01 西代

SY02 板宿

SY03 東須磨

SY04 月見山

SY05 須磨寺

SY06 山陽須磨

SY07 須磨浦公園

SY08 山陽塩屋

SY09 滝の茶屋

SY10 東垂水

SY11 山陽垂水

SY12 霞ヶ丘

SY13 舞子公園

SY14 西舞子

SY15 大蔵谷

SY16 人丸前

SY17 山陽明石

SY01 西代

SY02 板宿

SY03 東須磨

SY04 月見山

SY05 須磨寺

山陽電鉄 須磨寺駅は、山陽電鉄の歴史の中でも特に古くからある駅の一つです。

開業から戦前

- 1910年(明治43年)3月15日:兵庫電気軌道の駅として開業。当初は踏切を挟んで上り・下りホームが別々に配置されていました。

- 1927年(昭和2年)4月1日:兵庫電気軌道が電力会社である宇治川電気に合併され、同社の駅となります。

- 1928年(昭和3年)8月24日:下りホームが移設され、現在の相対式ホームの形になりました。

- 1933年(昭和8年)6月6日:宇治川電気の鉄道部門が分離独立し、山陽電気鉄道の駅となりました。

戦後の発展

- 1947年(昭和22年)9月:駅構内にあった折り返し線が撤去されました。

- 1967年(昭和42年)10月:車両の長編成化に対応するため、ホームが延長されました。

- 1968年(昭和43年)4月7日:神戸高速鉄道が開業し、山陽電鉄の電車が阪神電鉄・阪急電鉄との相互乗り入れを開始しました。これに伴い、須磨寺駅にも阪神・阪急からの乗り入れ列車が停車するようになりました。

- 1992年(平成4年)3月18日:駅舎が改築され、現在の駅舎となりました。

阪神・淡路大震災とその後

- 1995年(平成7年)1月17日:阪神・淡路大震災により山陽電鉄本線が不通となり、須磨寺駅も一時営業を停止しました。

- 1995年(平成7年)2月21日:東須磨~須磨寺間が復旧し、営業を再開しました。

- 1995年(平成7年)4月9日:須磨寺~山陽須磨間が運転を再開し、全線が復旧しました。

最近の動き

- 2009年(平成21年)3月20日:ダイヤ改正により、一部の直通特急(阪神梅田~山陽姫路間を直通する列車)が停車するようになりました。

- 2016年(平成28年)3月19日:ダイヤ改正により、直通特急は再び全便通過となりました。

須磨寺駅は、古くから須磨寺への参拝客や地域住民の足として利用され、その歴史を刻んできました。現在も構内踏切が残っており、昔ながらの雰囲気を残す駅の一つです。

SY06 山陽須磨

山陽電鉄 山陽須磨駅は、歴史が古い駅です。

開業から戦前

- 1910年(明治43年)3月15日: 兵庫電気軌道の「須磨終点」駅として開業しました。当初は仮駅でした。

- 1912年(明治45年)7月: 現在地付近に移転し、「須磨」駅に改称しました。

- 1917年(大正6年)4月12日: 「須磨駅前」駅に改称しました。この頃、駅前には神戸市電が乗り入れていました。

- 1927年(昭和2年)4月1日: 兵庫電気軌道が電力会社である宇治川電気に合併され、同社の駅となります。

- 1933年(昭和8年)6月6日: 宇治川電気の鉄道部門が分離独立し、山陽電気鉄道の駅となりました。

- 1943年(昭和18年): 「電鉄須磨」駅に改称しました。

高架化と駅名改称

- 1945年(昭和20年)2月1日: 上り線が高架化されました。

- 1947年(昭和22年)2月6日: 下り線も高架化され、駅全体が高架駅となりました。

- 1957年(昭和32年)9月: 特急停車駅となります。

- 1968年(昭和43年)4月7日: 神戸高速鉄道が開業し、阪神・阪急電鉄との相互乗り入れが始まり、乗り入れ列車が停車するようになりました。

- 1969年(昭和44年)4月: 現在の駅舎に改築されました。

- 1991年(平成3年)4月7日: JRの須磨駅との混同を避けるため、「山陽須磨」駅に改称されました。

阪神・淡路大震災とその後

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により営業を休止。

- 1995年(平成7年)4月18日: 須磨~須磨浦公園間の運転が再開され、全線が復旧しました。

山陽須磨駅は、開業以来、駅の場所や名称を変えながらも、須磨地区の重要な交通結節点として発展を続けています。高架化された駅は、JR須磨駅との乗り換えも便利で、現在も多くの利用客がいます。

SY07 須磨浦公園

山陽電鉄 須磨浦公園駅は、須磨浦公園や須磨浦山上遊園への玄関口として知られる駅です。その沿革は以下の通りです。

開業から移転・ロープウェイ開業

- 1947年(昭和22年)10月1日:山陽電鉄の臨時駅として開業しました。これは、以前あった「敦盛塚駅」に代わるものでした。

- 1948年(昭和23年)9月30日:通常駅に昇格しました。

- 1957年(昭和32年)9月18日:現在の位置に駅が移築されました。これは、須磨浦ロープウェイの開業に合わせ、その接続駅とするためでした。

神戸高速鉄道への乗り入れと終着駅

- 1968年(昭和43年)4月7日:神戸高速鉄道が開業し、山陽電鉄の電車が阪神電鉄・阪急電鉄との相互乗り入れを開始しました。これに伴い、須磨浦公園駅は阪神・阪急からの乗り入れ列車の終着駅となりました。

- 1968年(昭和43年)2月:駅の西側に折り返し線が設置され、終着駅としての機能が強化されました。

- 1998年(平成10年)2月14日:阪急神戸本線の乗り入れが終了し、現在は阪神電鉄の列車が乗り入れています。

阪神・淡路大震災とその後

- 1995年(平成7年)1月17日:阪神・淡路大震災により山陽電鉄本線が不通となり、当駅も一時営業を停止しました。

- 1995年(平成7年)4月18日:山陽須磨~当駅間の運転が再開され、営業を再開しました。

その他

- 2019年(令和元年)12月1日:須磨浦ロープウェイが、かつての山陽電気鉄道直営に戻り、当駅は再び山陽電鉄の単独駅となりました。

須磨浦公園駅は、行楽シーズンには多くの人々で賑わう駅であり、その歴史は須磨浦公園やロープウェイの発展とともに歩んできました。

SY08 山陽塩屋

SY09 滝の茶屋

SY10 東垂水

山陽電鉄 東垂水駅は、JR垂水駅の東側、海岸沿いに位置する駅です。駅は、高台に位置しており、JRの複線区間が下段と中段に、さらにその上段に山陽電車が走っている、まさに段々畑のような土地柄になっています。その歴史は、山陽電鉄の前身である兵庫電気軌道の時代にまで遡ります。

開業から移転

- 1917年(大正6年)4月12日: 兵庫電気軌道の駅として開業しました。この区間は、道路上に線路を敷設した併用軌道でした。

- 1927年(昭和2年)4月1日: 兵庫電気軌道が電力会社である宇治川電気に合併され、同社の駅となります。

- 1932年(昭和7年)12月10日: 開業時の海岸沿いの併用軌道から、現在の山側の専用軌道上に線路と駅が移設されました。これにより、安全性が向上し、高速化が可能となりました。

山陽電鉄の駅へ

- 1933年(昭和8年)6月6日: 宇治川電気の鉄道部門が分離独立し、山陽電気鉄道の駅となりました。

- 1970年(昭和45年)8月20日: ホームが延長され、橋上駅化されました。これにより、利便性が向上しました。

阪神・淡路大震災とその後

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により山陽電鉄本線が不通となり、当駅も一時営業を停止しました。

- 1995年(平成7年)1月30日: 滝の茶屋~霞ヶ丘間の運転再開に伴い、営業を再開しました。

東垂水駅は、海岸沿いに位置し、ホームから海を眺めることができる風光明媚な駅として知られています。

SY11 山陽垂水

JR垂水駅と隣接する駅は「山陽垂水駅」という名称です。

開業から戦前

- 1917年(大正6年)4月12日:兵庫電気軌道の駅として「垂水」駅が開業しました。当時は、現在の国道2号線にあたる道路上に線路を敷設した併用軌道でした。

- 1927年(昭和2年)4月1日:兵庫電気軌道が電力会社である宇治川電気に合併され、同社の駅となります。

- 1933年(昭和8年)6月6日:宇治川電気の鉄道部門が分離独立し、山陽電気鉄道の駅となりました。

- 1943年(昭和18年):「電鉄垂水」駅に改称されました。

高架化と駅名改称

- 1967年(昭和42年):駅が高架化されました。これにより、それまでの地上駅(島式2面4線で追い抜きが可能だった)から、高架上の相対式ホーム(2面2線)となりました。追い抜き機能は隣の霞ヶ丘駅に移転しました。

- 1968年(昭和43年)4月7日:神戸高速鉄道が開業し、阪神・阪急電鉄との相互乗り入れが始まり、乗り入れ列車の停車駅となりました。

- 1991年(平成3年)4月7日:JRの垂水駅との混同を避けるため、「山陽垂水」駅に改称されました。

山陽垂水駅は、現在、特急や直通特急を含む全営業列車が停車する、山陽電鉄の主要駅の一つです。JR垂水駅とも連絡しており、乗り換え拠点としても重要な役割を担っています。

SY12 霞ヶ丘

SY13 舞子公園

山陽電鉄 舞子公園駅は、明石海峡大橋のたもとに位置し、舞子公園への玄関口として知られる駅です。その沿革は以下の通りです。

開業から駅名改称

- 1917年(大正6年)4月12日: 兵庫電気軌道の「舞子」駅として開業しました。当時は、現在のJR舞子駅も「舞子」駅を名乗っており、2つの「舞子駅」が並存していました。

- 1927年(昭和2年)4月1日: 兵庫電気軌道が電力会社である宇治川電気に合併され、同社の駅となります。

- 1933年(昭和8年)6月6日: 宇治川電気の鉄道部門が分離独立し、山陽電気鉄道の駅となりました。

- 1935年(昭和10年)8月1日: JRとの混同を避けるため、「舞子公園」駅に改称されました。

駅の移転と近代化

- 1948年(昭和23年): 駅が現在の位置に移転しました。

- 1970年(昭和45年)8月: 駅舎が改築され、構内に地下道が設置されました。

駅舎の改良とダイヤ改正

- 2000年(平成12年)3月18日 – 9月17日: 「ジャパンフローラ2000」の開催に伴い、直通特急・特急が終日臨時停車しました。

- 2001年(平成13年)3月10日: ダイヤ改正により、直通特急・特急が土曜・休日に限り終日停車するようになりました。これにより、正式に停車駅となりました。

- 2001年(平成13年)9月29日: 鉄道駅総合改善事業により橋上駅舎化されました。この際、旧駅舎は撤去されず、橋上駅舎の下に現存しています。

舞子公園駅は、明石海峡大橋の完成と、それに伴う周辺地域の発展とともに、その姿を大きく変えてきました。現在も、明石海峡大橋を望む景勝地として、多くの人々に利用されています

SY14 西舞子

山陽電鉄 西舞子駅は、JR山陽本線と並行する区間に位置し、国道2号線に面した駅です。その沿革は以下の通りです。

開業から駅名改称

- 1917年(大正6年)4月12日: 兵庫電気軌道の「山田」駅として開業しました。

- 1927年(昭和2年)4月1日: 兵庫電気軌道が電力会社である宇治川電気に合併され、同社の駅となります。

- 1928年(昭和3年)12月8日: 駅が移転しました。

- 1933年(昭和8年)6月6日: 宇治川電気の鉄道部門が分離独立し、山陽電気鉄道の駅となりました。

- 1935年(昭和10年)8月1日: 隣の「舞子」駅が「舞子公園」駅に改称されたのに伴い、当駅が「舞子」駅に改称されました。

- 1937年(昭和12年): さらに「西舞子」駅に改称され、現在の駅名となりました。

駅構造の近代化とダイヤ改正

- 1968年(昭和43年): 駅舎の地下道と地下改札口が完成し、駅の構造が近代化されました。

- 1984年(昭和59年)3月25日: ダイヤ改正により急行の設定が消滅し、当駅に停車する優等列車がなくなりました。

西舞子駅は、かつては急行が停車する駅でしたが、現在は普通列車のみが停車する駅です。しかし、国道と線路の間に位置する独特の立地や、ホームから海を望むことができる景観など、特徴的な駅として知られています。

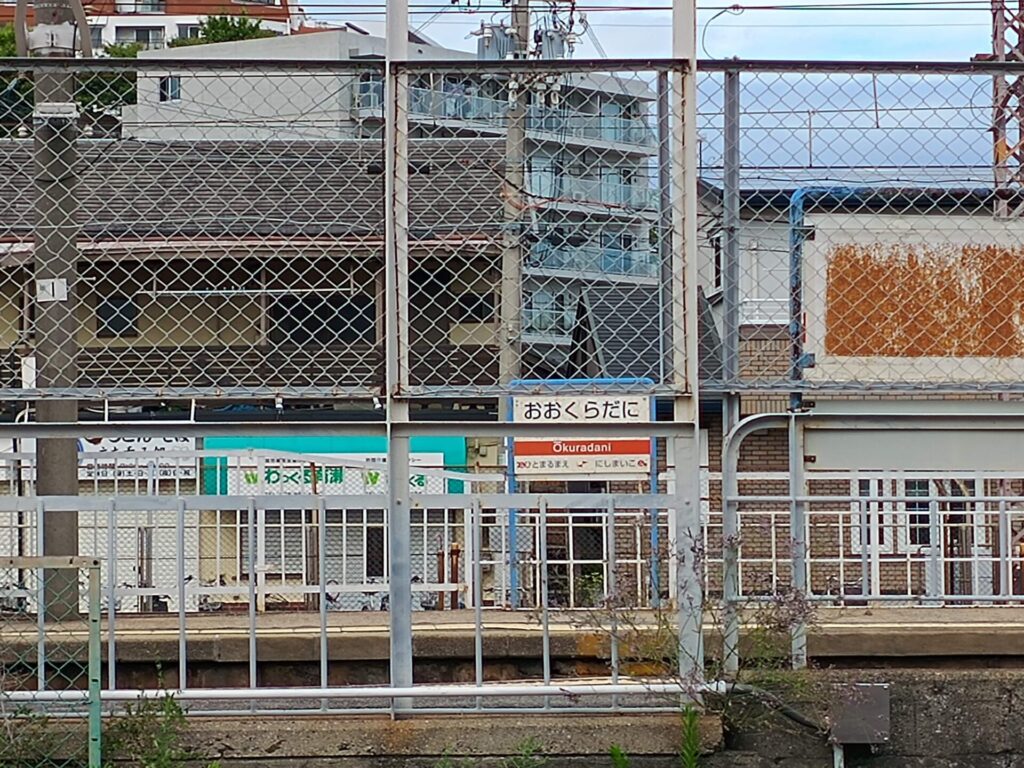

SY15 大蔵谷

山陽電鉄 大蔵谷駅は、JR朝霧駅の西側に位置する駅で、その歴史は駅の移転を繰り返してきたことが特徴です。

開業から移転

- 1917年(大正6年)4月12日: 兵庫電気軌道の駅として開業しました。開業当初は、現在地より約300m東の朝霧川橋梁上にありました。

- 1927年(昭和2年)4月1日: 兵庫電気軌道が電力会社である宇治川電気に合併され、同社の駅となります。

- 1927年(昭和2年)12月8日: 朝霧川東詰めに駅が移転しました。

- 1933年(昭和8年)6月6日: 宇治川電気の鉄道部門が分離独立し、山陽電気鉄道の駅となりました。

- 1948年(昭和23年)12月14日: 現在地に移設されました。この場所は、かつて「明石高女前駅」があった場所でした。

その後の動き

- 1970年(昭和45年)12月5日: 上下線ホーム間に跨線橋が設置されました。

- 1995年(平成7年)1月17日: 阪神・淡路大震災により山陽電鉄本線が不通となり、当駅も一時営業を停止しました。

- 1995年(平成7年)1月27日: 霞ヶ丘~山陽明石間の運転再開に伴い、営業を再開しました。

大蔵谷駅は、幾度かの移転を経て現在の場所に至りました。現在も無人駅であり、国道2号線とJR山陽本線が並行する区間に位置しています。

SY16 人丸前

山陽電鉄 人丸前駅は、明石市立天文科学館の最寄り駅として知られ、東経135度の子午線が通る駅としても有名です。その沿革は以下の通りです。

開業から戦前

- 1917年(大正6年)4月12日: 兵庫電気軌道の駅として開業しました。開業時の駅名は不明ですが、当初から現在の場所にありました。

- 1927年(昭和2年)4月1日: 兵庫電気軌道が電力会社である宇治川電気に合併され、同社の駅となります。

- 1933年(昭和8年)6月6日: 宇治川電気の鉄道部門が分離独立し、山陽電気鉄道の駅となりました。

戦後の近代化と駅の改良

- 1968年(昭和43年): 駅舎が改築され、地下道と地下改札口が完成しました。これにより、利便性が向上しました。

- 1990年(平成2年): ホームの延長工事が行われ、6両編成の列車が停車できるようになりました。

人丸前駅は、東経135度の子午線がホーム上を通過することから、「日本標準時子午線の駅」として親しまれています。ホームには子午線を示す標識が設置されており、観光客の撮影スポットにもなっています。

コメント